戍边自古以来都是苍凉而沉重的。因为在这战端之地,战则意味着首当其冲的牺牲,守则意味着经年累月的坚持。作家杜文娟在其新作《守边》中,将诗意的叙述与理性的认知紧密结合,为我们刻画了一群扎根边疆、驻守雪域高原的英雄图谱,让我们在敬仰与热血沸腾中感受到中国军人的魂骨。

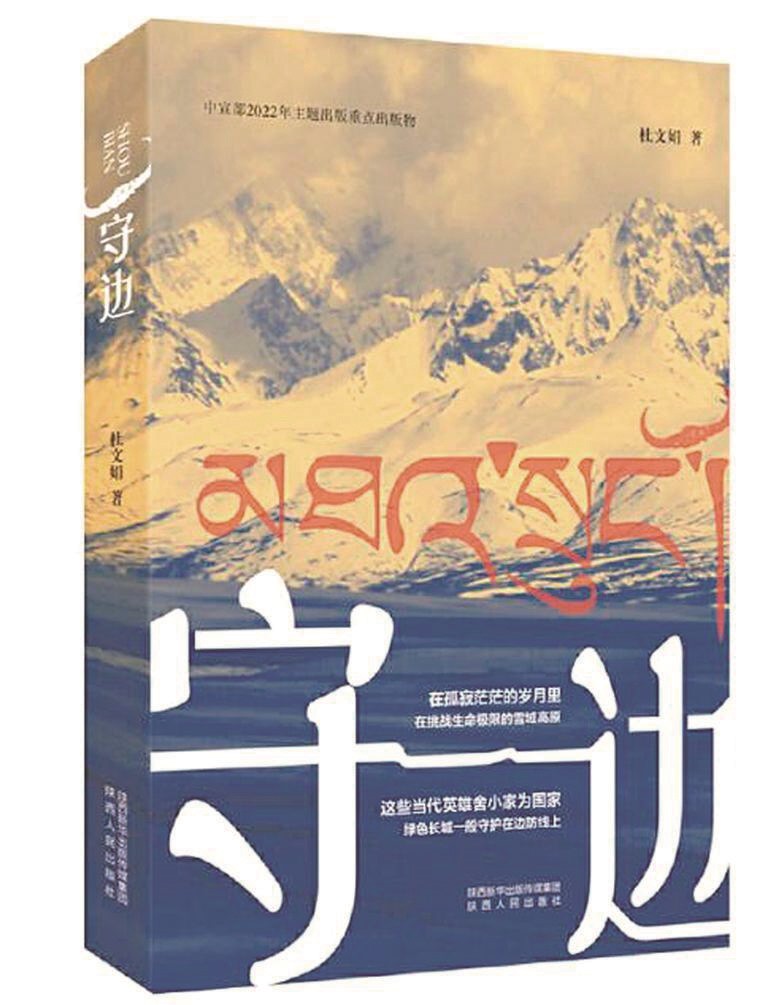

《守边》是一部现实主义题材的纪实文学作品,2022年入选中宣部主题出版重点出版物。全书共分12章,分别为12个独立的故事,又彼此关联,呼吸与共。书中既有解放阿里的进藏英雄先遣连,又有“绝不能把祖国的领土守小了、守丢了”的新时代戍边英雄;既有一两年见不到一位到访者的“喜马拉雅哨兵”,又有放弃内地工作跟随丈夫赶赴边关的军嫂;既有将女儿遗体埋葬在雪莲花盛开的山头的老兵,又有“家是玉麦,国是中国,祖国领土,一寸也不能少”的“时代楷模”守边最美格桑花卓嘎、央宗姐妹……在书中,作者采用宏观描述和微观呈现相结合的方式,多角度、全方位展现了广大军民在坚守中奉献芳华,用心中的大爱构筑起的精神长城,让我们对血染的风采有了更深切的认知:“哪有什么岁月静好,不过是有人替你负重前行”。可以说,该书是一部献给爱国守边者的嘹亮赞歌。

“风吹石头跑,四季穿棉袄,氧气吃不饱”。雪域高原上环境恶劣,就连笑都“不敢大笑,一笑嘴角就流血,手掌虎口也皲裂,脸上一层一层地掉皮”。战士们通过到蔬菜温棚看“绿色的黄瓜叶、红色的西红柿、大哭一场”化解身心的烦恼与寂寞。“如果不是为了祖国的安宁、边防的稳定,就是地上铺满黄金、顿顿山珍海味,也不愿意留在这里,”这是众多边防人的心里话,但他们又都毅然生活在这里,接受极度痛苦的生命挑战。如果说“暴风雨、泥石流、雪崩、滑坡、洪水、缺氧”是悬在官兵头顶上的“六把钢刀”,那么“远离亲人、远离异性、远离繁华,内心的寂寞、身体的孤独,是边防军人的隐形杀手”。前者是利刀子杀人杀的是肉体,后者是钝刀子割肉割的是灵魂。在书中,我们看到的不仅仅是边防军人的生存状态,无悔人生,还有精神情怀。从他们身上,我们读到“生活不是一种刁难,而是一种雕刻”。

作为一名军人,“能有边疆工作经历,是光荣和自豪的事”,这不是妄语,而是边防战士的心声。因为“虽然艰苦,心中却有阳光,只有奋斗过奉献过,才能体会到成长的幸福和收获”。譬如,《戍边卫士》中,先遣连130多名官兵在党支部书记李狄三带领下,以牺牲63人的悲壮将五星红旗插上藏北高原。病重的李狄三恳请党支部不要给自己用药,把最后一支盘尼西林留给战友……先遣连不仅解放了阿里,更是让守边精神得到了延续和传承。祁发宝、陈红军、陈祥榕、肖思远、王焯冉……“生在喀喇昆仑山为祖国站岗,死在康西瓦为人民放哨”,是他们的铮铮誓言,默默坚守,无私奉献更是他们的不悔选择。除了这些戍边牺牲的战士之外,还有戍守边防 8 年向连队党支部递交留队申请的吴云辉,浙江大学毕业放弃内地优越条件的少校翻译加央欧珠,获得“中国武警十大忠诚卫士”之称的军医,在青光眼造成右眼失明退伍仍为村民义诊的张科……他们犹如雪山下的紫花苜蓿,铸就了新时代中国军魂。

而这种军人精神更是感染了各方,于是有了“天路守护神”何剑波,“昆仑铁骑”张良善,把救死扶伤的人道主义精神传播到孔雀河两岸的国际赤脚医生,为西藏人民编排了大量戏剧小品的边防民警侯超,为了挽救村民生命被雅鲁藏布江急流卷走的村党支部副书记仁增,加强民兵队伍建设的援藏干部李龙……他们不仅点燃了边疆文明的火花,还安顿了人的身体和灵魂,他们是这个伟大时代最美守边英雄的群像缩影。