生活在今天的我们,如果想要亲近自然,体验山水,只能选择在节假日出行,并且还要忍受拥堵的交通和攒动的人头。但古人可没有这样的烦恼,因为他们总是喜欢落户安家在自然山水之中。

比如说古代文人,政治抱负不得施展之时,他们就会退隐林泉,寄情丘壑,以参禅悟道和描山绘水为乐。而画中所描绘的山水胜地,往往既是此画的画名又是作者的斋名或别号。

这也许是因为画者一时犯懒,不想动脑。也许是因为潮流所向,大家都这么简单粗暴。但更有可能的应该是,画者太爱自己的别业所居了,所以就干脆统一称谓以表喜好。

古人对自家砖瓦草木的这份意切情深还漂洋过海地感动到了美国友人文以诚,以至于被他称作“地产山水画”。听起来既时髦又显贵并且还有一种置业在诗和远方的文艺范儿。

王摩诘诗画为媒,寄情辋川

虽然“地产山水画”听起来挺时髦,但早在唐代就已被南宗始祖王维纳入了习画日常。

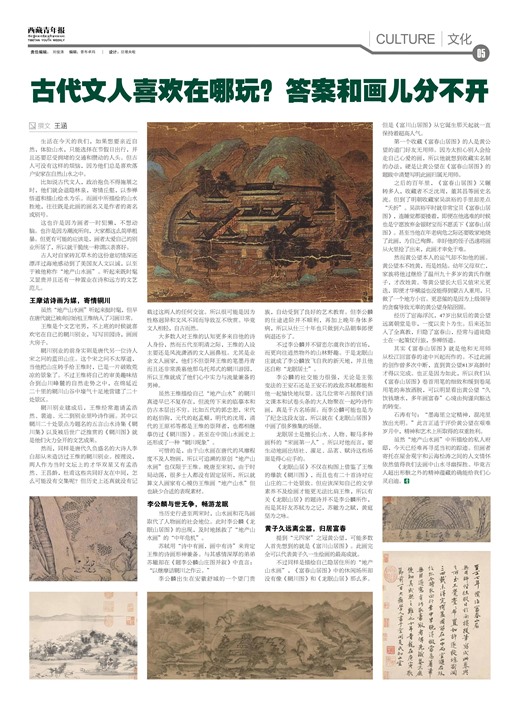

王维是个文艺宅男,不上班的时候就喜欢宅在自己的辋川别业,写写田园诗,画画大房子。

辋川别业的前身实则是唐代另一位诗人宋之问的蓝田山庄。这个宋之问不太厚道,当他把山庄转手给王维时,已是一片破败荒凉的景象了。不过王维将自己的审美趣味结合到山川峰麓的自然走势之中,在绵延近二十里的辋川山谷中壕气十足地营建了二十处景区。

辋川别业建成后,王维经常邀请孟浩然、裴迪、元二到别业里吟诗作画。其中以辋川二十处景点为题名的五言山水诗集《辋川集》以及被后世广泛推赏的《辋川图》就是他们火力全开的文艺成果。

然而,同样是唐代久负盛名的大诗人李白却从未造访过王维的辋川别业。按理说,两人作为当时文坛上的才华双星又有孟浩然、王昌龄,杜甫这些共同好友在中间,怎么可能没有交集呢?但历史上还真就没有记载过这两人的任何交谊。所以很可能是因为性格迥异和文风不同而导致互不欣赏。毕竟文人相轻,自古而然。

大多数人对王维的认知更多来自他的诗人身份,然而五代至明清之际,王维的人设主要还是风流潇洒的文人画鼻祖。尤其是业余文人画家,他们不但崇拜王维的笔墨丹青而且还非常羡慕他那乌托邦式的辋川游园,所以王维就成了他们心中实力与流量兼备的男神。

虽然王维描绘自己“地产山水”的辋川真迹早已不复存在,但流传下来的临摹本和仿古本层出不穷。比如五代的郭忠恕,宋代的赵伯驹,元代的赵孟頫,明代的沈周,清代的王原祁等都是王维的崇拜者,也都相继摹仿过《辋川图》。甚至在中国山水画史上还形成了一种“辋川现象”。

可惜的是,由于山水画在唐代的风靡程度不及人物画,所以可追溯的原创“地产山水画”也仅限于王维。晚唐至宋初,由于时局动荡,很多士人都没有固定居所,所以就算文人画家有心模仿王维画“地产山水”但也缺少合适的表现素材。

李公麟与世无争,畅游龙眠

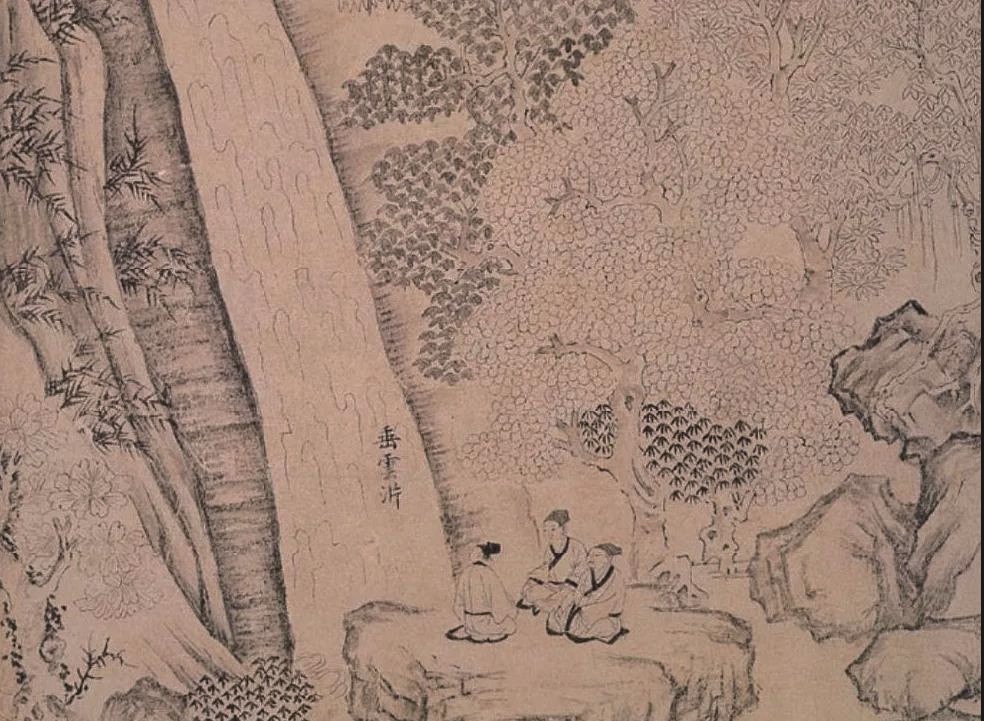

当历史行进至两宋时,山水画和花鸟画取代了人物画的社会地位。此时李公麟《龙眠山居图》的出现,及时地拯救了“地产山水画”的“中年危机”。

苏轼用“诗中有画,画中有诗”来肯定王维的诗画形神兼备。与其感情深厚的弟弟苏辙却在《题李公麟山庄图并叙》中直言:“以继摩诘辋川之作云。”

李公麟出生在安徽舒城的一个望门贵族,自幼受到了良好的艺术教育。但李公麟的仕途进阶并不顺利,再加上晚年身体多病,所以从仕三十年也只做到六品朝奉郎便病退还乡了。

不过李公麟并不留恋尔虞我诈的官场,而更向往逍然物外的山林野趣。于是龙眠山庄就成了李公麟放飞自我的新天地,并且他还自称“龙眠居士”。

李公麟的社交能力很强,无论是主张变法的王安石还是王安石的政敌苏轼都能和他一起愉快地玩耍。这几位常年占据我们语文课本和试卷头条的大人物聚在一起吟诗作画,真是千古名场面。而李公麟可能也是为了纪念这段友谊,所以就在《龙眠山居图》中画了很多雅集的场景。

龙眠居士是擅长山水、人物、鞍马多种画科的“宋画第一人”。所以对他而言,要生动地画出结社、濯足、品茗、赋诗这些场面是得心应手的。

《龙眠山居》不仅在构图上借鉴了王维的爆款《辋川图》,而且也有二十首诗对应山庄的二十处景致。但应该深知自己的文学素养不及绘画才能更无法比肩王维,所以有关《龙眠山居》的题诗并不是李公麟所作,而是其好友苏轼为之记,苏辙为之赋,黄庭坚为之咏。

黄子久远离尘嚣,归居富春

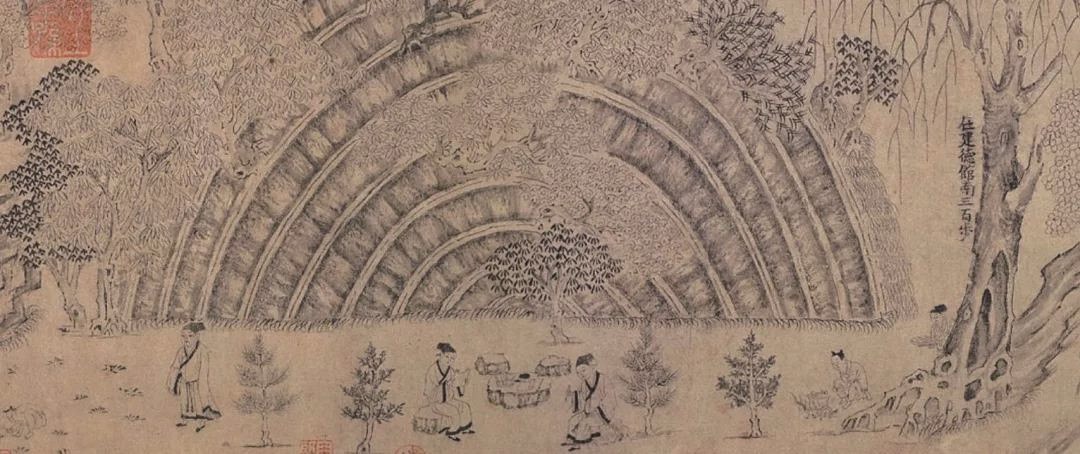

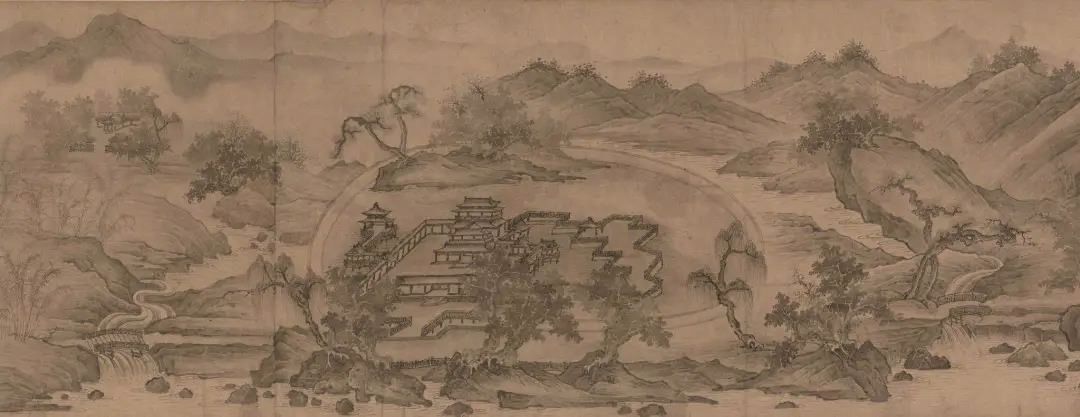

提到“元四家”之冠黄公望,可能多数人首先想到的就是《富川山居图》。此画完全可以代表黄子久一生绘画的最高成就。

不过同样是描绘自己隐居住所的“地产山水画”,《富春山居图》中的休闲场所却没有像《辋川图》和《龙眠山居》那么多。但是《富川山居图》从它诞生那天起就一直保持着超高人气。

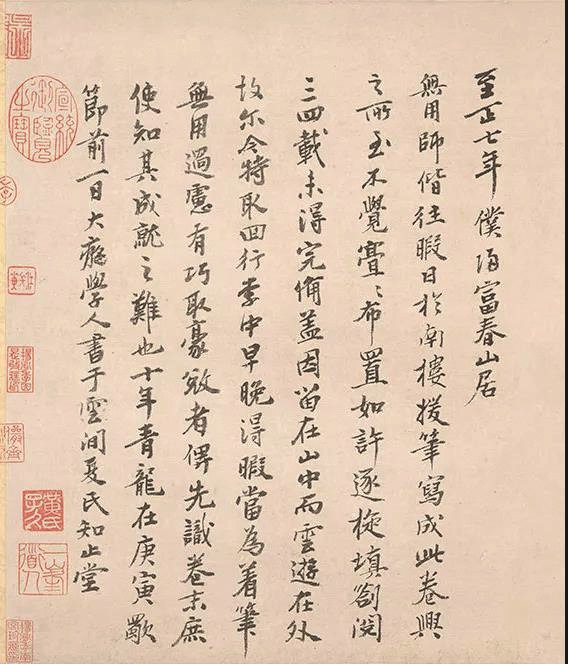

第一个收藏《富春山居图》的人是黄公望的道门好友无用师。因为太担心别人会抢走自己心爱的画,所以他就想到收藏实名制的办法,硬是让黄公望在《富春山居图》的题跋中清楚写明此画归属无用师。

之后的百年里,《富春山居图》又辗转多人,收藏者不乏沈周,董其昌等画史名流。但到了明朝收藏家吴洪裕的手里却差点“夭折”。吴洪裕平时就非常宝贝《富春山居图》,连睡觉都要搂着,即便在他逃难的时候也是宁愿放弃金银财宝而不愿丢下《富春山居图》。甚至当他在年老病危之际还要败家地烧了此画,为自己殉葬。幸好他的侄子迅速将画从火里抢了出来,此画才幸免于难。

然而黄公望本人的运气却不如他的画。黄公望本不姓黄,而是姓陆。幼年父母双亡,家族将他过继给了温州九十多岁的黄氏作继子,才改姓黄。等黄公望长大后又值宋元更迭,即便才华横溢也没能得到蒙古人重用,只做了一个地方小官。更悲催的是因为上级领导的贪腐导致无辜的黄公望身陷囹圄。

经历了宦海浮沉,47岁出狱后的黄公望远离朝堂是非,一度以卖卜为生。后来还加入了全真教,归隐了富春山,经常与道徒隐士在一起策仗行旅,参禅悟道。

其实《富春山居图》就是他和无用师从松江回富春的途中兴起而作的。不过此画的创作曾多次中断,直到黄公望81岁高龄时才得以完成。也正是因为如此,所以我们从《富春山居图》卷首用笔的细致和缓到卷尾用笔的奔放洒脱,可以明显看出黄公望“久饮钱塘水,多年画富春”心境由拘谨向豁达的转变。

石涛有句:“墨海里立定精神,混沌里放出光明。”此言正适于评价黄公望在艰难岁月中,精神和艺术上所取得的双重胜利。

虽然“地产山水画”中所描绘的私人府邸,今天已经难再寻觅当初的踪迹。但画者寄托在屋舍观宇和云海松涛之间的人文情怀依然值得我们去画中山水寻幽探胜。毕竟古人超出形骸之外的精神蕴藏的确能给我们心灵启迪。